相続税の申告における固定資産税の控除について

公開日:2023年11月20日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や家屋などの不動産を有している人に課税される税金で、その不動産が所在している市区町村に納めます。

原則として、年4回に分けて納付しますが、その年の途中で亡くなっても税金は支払う必要があります。

相続税の申告においては未納付の固定資産税は遺産から控除することができます。

どの時点で債務控除の対象となるのか事例をふまえて解説します。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋などの不動産を所有している人に対して課税される地方税です。

通常1月1日時点のその不動産の登記名義人に固定資産税納税通知書が届きます。

もし、その所有者が亡くなったとしても納付義務などが免除されるわけではなく、相続人に支払い義務があります。

亡くなった後の固定資産税は誰が払うのかという疑問はこちらをご参照ください>>>『相続発生「固定資産税」は誰が払うのか』

固定資産税は一括で納付することも可能ですが、年4回の分割払いも可能です。

例えば埼玉県さいたま市では、5月、7月、12月、翌年2月の4期を支払期限と定めています。

固定資産税は死亡日と納付期限で控除できる額を確認

相続税において債務として控除できる固定資産税は、亡くなった時点でまだ納付していない部分になります。

1月1日に不動産を保有していれば、その年の納付義務は亡くなった方になります。ですから、未納付の固定資産税は相続人が負う事になりますので、相続税の申告から控除することができます。

では、亡くなった日を例に挙げて、どこまでが債務控除対象となるのか説明します。

2023年1月1日時点で不動産を所有していたことと、固定資産税は納付期限通りに支払っていたと仮定します。

固定資産税の通知書はだいたい4月~5月にかけて発送されます。

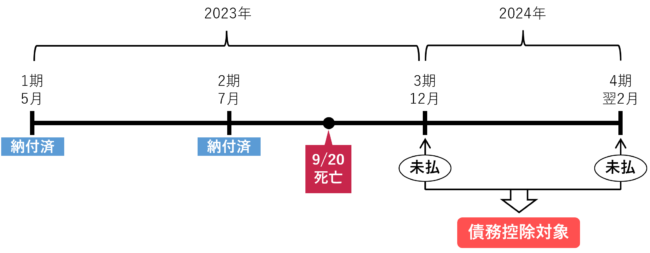

2023年9月20日亡くなった場合

死亡日:9月20日

納付済:第1期(5月)、第2期(7月)

未納付:第3期(12月)、第4期(翌2月)

固定資産税は第4期迄、亡くなった方に支払う義務が発生していますので、未納である「第3期」と「第4期」分が債務控除の対象となります。

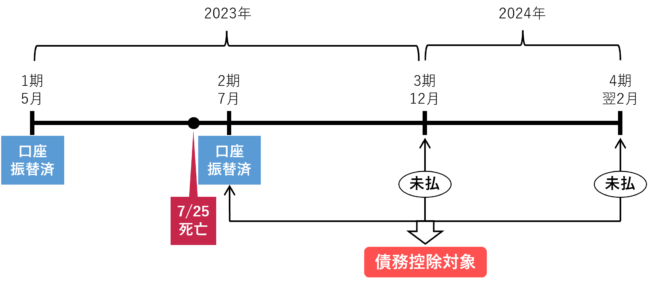

2023年7月25日亡くなった場合

死亡日:7月25日

納付月:※口座振替により 第1期(5月)、第2期(7月)

未納付:第3期(12月)、第4期(翌2月)

第2期(7月)は口座振替により支払いはしていますが、亡くなったあとの納付ですので「第2期」「第3期」「第4期」が債務控除の対象となります。

補足すると、口座の凍結は亡くなったすぐには凍結されませんので、直後の引落などはかかってしまうこともあります。

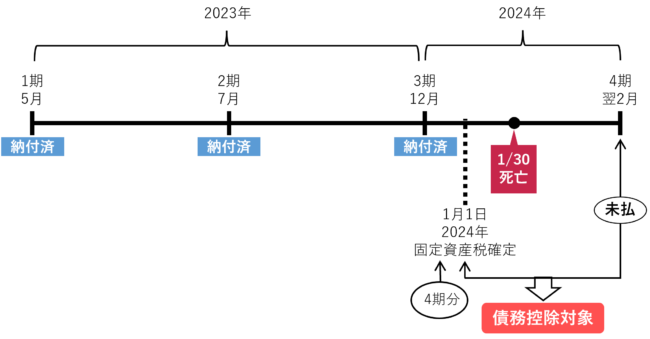

2024年1月20日亡くなった場合

死亡日:1月20日

納付月:第1期(5月)、第2期(7月)、第3期(12月)

未納付:第4期(翌2月)

前年分の「第4期:2月」が未納です。

そして、この場合は2024年の固定資産税が2024年1月1日には確定していますので、固定資産税の通知書が届いていなくても、亡くなった年(2024年)の固定資産税の全額が未納付となります。

つまり、前年分の「第4期」と亡くなった年の固定資産税全額が、債務控除の対象となります。

未納について補足

被相続人が亡くなったあとの未納分が債務控除の対象と説明はしていますが、相続人に支払い義務はうつっていますので期限通りに支払う必要はあります。

支払った場合でも未納付分として債務控除の対象になりますので、支払った領収書を保管提示して、控除に含めるのを忘れないようにしましょう。

共有不動産は持ち分に応じて債務控除

不動産を共有していた場合も考えてみましょう。

共同で不動産を所有してた場合は、納税義務も持ち分で発生しています。未納付の固定資産税も、持ち分割合に応じて債務控除となります。

ただし、納税通知書は代表者のもとにしか届きません。被相続人が代表者であったのか、なかったのかで、未納付分の控除を忘れないよう注意が必要です。

また、持ち分のみが控除対象となりますので、通知書に記載された全額が控除対象とはならないことも注意点のひとつです。

まとめ

相続税の申告から控除できる債務は固定資産税だけではありません。債務控除できるものはさまざまですが、どこまで控除できるのかも定められている場合がほとんどです。

相続税の申告に含めるべき遺産の確認や計算、控除できるものの確認など相続税の手続きは多岐に渡りますので、税理士などの専門家へ依頼することも検討してください。

「相続ラウンジ」のご案内

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム】

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

- 税務調査で指摘されやすい相続税申告のミス|事例で分かりやすく

- 相続税申告にもAIの目|令和7年7月から本格導入される「AI税務調査」とは?

- 遺産相続をした場合の相続人の確定申告|必要性をケース別に解説

- 赤羽 H.S様【分かりやすくやさしくハキハキしていた】

- 市区町村に提出する「固定資産税の代表者変更届」とは

- 相続の手続きが簡単になる「法定相続情報一覧図」とは?

- 相続における換価分割とは|財産を現金に換えるメリットと注意点

- 相続で活用【名寄帳とは】取得方法、費用、必要なケースを解説

- 土地を相続したら必要な手続きを|名義変更や遺産分割、相続税の申告

- 弔慰金が相続税の対象となる場合、ならない場合

- お忘れなく!相続における期限のある手続き

- 相続における不動産の評価「土地」と「建物」

- 令和6年分路線価図等の公開~埼玉はどうなった?

- 相続登記の義務化はなぜ決まった?登記できないときはどうする

- 相続税申告後に現金が見つかった!対処法のご案内

- 【特別縁故者】内縁の夫が亡くなった。私は遺産がもらえますか?

- 相続税の控除~親との同居のススメ~さいたま相続税専門家より

- 相続が発生した方へ、相続税の申告の期限はご存知ですか?

- 相続税の障害者控除|障害の程度や要件、控除額の計算方法など解説

- 相続で面倒な「戸籍取得」が楽になる!2024年3月から本籍地以外でも取れる

- 相続税における貸金庫の取扱いについて解説

- 相続税を計算するとき葬儀費用はどこまでが控除できる範囲なのか?

- 110万円暦年贈与のメリットと注意点を確認して相続対策に備えよう

- 相続税の申告期限は10ヶ月→過ぎた場合のペナルティと対策

- 相続税申告にはいつの路線価を使うのか

- 祖父母から孫へ→教育資金一括贈与の非課税制度活用

- 贈与税は申告しないと必ずばれる

- 死亡保険金にかかる税金は3種類。所得税、相続税、贈与税

- 【生前対策】夫婦間の贈与における特定贈与財産について

- 相続時精算課税制度適用者へのお知らせの送付開始

- 親から子への金銭の受け渡し。貸付になるか贈与になるか

- 「デジタル遺言制度」とは|遺言書はネットで作成

- タワーマンションの評価方法が見直しへ|タワマン節税はどうなる

- 相続税試算したら基礎控除ギリギリ。申告すべきか

- 令和5年分の路線価図等の公開【国税庁】

- 亡くなった後に受取った入院給付金は相続税がかかるのか

- 相続時精算課税制度の申告忘れ|制度が有効活用されていません

- 贈与税と相続税、どちらが得か?税率で比較してみた

- 亡くなった方の年金|未収分は相続税に含めるのか

- 相続権はあるのか?離婚した元配偶者との子ども

- 【税制改正】新しい相続時精算課税制度は年110万円の控除

- 【税制改正】暦年贈与の加算期間変更

- 相続税のための土地の分筆

- 相続税のお尋ねが来ない・・・申告しなくてもOK?

- 山林の相続税はいくら?手続きはどうする?

- 遺贈をする時の注意点と相続との違い

- 子どもがいない夫婦~妻が全額相続するためには

- 相続発生「固定資産税」は誰が払うのか

- 特定路線価の設定について|注意事項も確認しよう

- 相続財産が不動産だけだった時、相続人同士で起こるトラブルとは

- 亡くなった人の兄弟姉妹の遺留分について

- 相続の寄与分は主張してもいいですか?事例や要件解説

- 親の相続で兄弟間トラブル|遺留分の請求はどうする

- 遺産相続|遺産はどうやったら受け取れるのか

- 相続した遺産はいつ入るんですか?

- 遺産総額3,600万円が相続税申告要否の判断基準

- 準確定申告は亡くなった人の確定申告|作成や申告後の流れ

- 相続税の対策|二次相続を見据えてできる対策

- 二次相続で一次相続より相続税が高くなるのは何故なのか

- 相続時精算課税制度を使った方がお得な人と注意点について

- 相続の悩み|遺言書が必要なのはどんな人?

- 相続税で考えるお葬式の香典・香典返し

- 親が老人ホームに入居!誰が小規模宅地等の特例が適用できるのか

- 認知症の相続人|成年後見人制度を利用する注意点

- 相続人が認知症|成年後見人と対策

- 認知症の相続人|成年後見人のメリット・デメリット

- 孫へかかる相続税の負担を軽くしたい方へ

- 成年年齢引き下げは相続税・贈与税にどんな影響が?

- 相続税申告書の取得原因はどれを選ぶの?

- 相続税対策のひとつ生命保険活用のメリットとは

- 空き家の相続税対策を考える

- 相続税発生|葬儀社に「税理士を紹介します」と言われたらどうしますか?

- マンションの相続税はいくらになるか税理士が解説

- 宝石も相続税がかかります|宝石の評価方法とは

- 相続税の対象になる名義預金の見分け方~事例で考える~

- 相続で争いが起こりやすい4つの事例

- 相続登記は義務化になります|やらないことのデメリットとは

- 税務署から「相続についてのお尋ね」届いたときの対応方法とは

- 相続対策で注目される家族信託とは

- 相続税の申告漏れ~修正申告を防ぐためには

- 不動産のみの遺産分割協議書は有効か?何に使う?

- 相続税の相談ができる税理士選びは慎重に

- 相続税の相談はどこへ?税理士?司法書士?弁護士?

- 相続税の金額を知るには財産の評価額を調べよう

- 亡くなった人が借金の連帯保証人に!?相続はどうなる?

- 相続人が亡くなったら相続税の申告はどうなるのか

- 相続税の負担増をおさえる?配偶者居住権とは

- 相続で「直系尊属」「直系卑属」とは?相続人としてはどうなる?

- 相続税は節税ができる税金と知っていますか?

- 小規模宅地等の特例は住民票と実際の住まいの住所が違う場合適用できるのか

- 相続税額はいくらなのか?求め方を徹底解説!

- 相続税が払えない?!状況と対処法

- 「相続ラウンジ」オープンいたします!ロイヤルパインズホテル浦和1階

- 相続税はどこへ、どうやって、誰が支払うのか解説

- 相続税の申告書を別々に提出した場合の問題点とは

- 相続税がかからない財産について解説

- 相続が発生してからも節税はできるのか

- 廃止された「家督相続」仕組みや現代における制度の利用は

- 死亡届の提出先や提出期限について

- 相続人に未成年者がいる場合の相続手続きについて

- 死亡退職金に相続税はかかるのか?

- 車を相続したら|手続きや相続税評価について

- 相続放棄とは違う「限定承認」とは

- 相続税の税務調査で対象になりやすい人の特徴とは

- 相続税の対策で知っておくべきポイント

- 土地の生前贈与|手順や贈与税・諸経費について解説

- 相続税の負担割合について|累進課税とは

- 配偶者控除~相続税と贈与税での違いについて

- 相続税の申告|税務署へ相談しても大丈夫?

- 相続税申告の遺産の評価|どうやって求める?

- 相続税の更正の請求|払い過ぎた税金は戻ってくるのか

- 内縁の妻が相続するには?注意点も確認しましょう

- 相続税が節税できる養子縁組の注意点とは

- 相続税における株式評価について解説!

- 相続税における土地の評価額とは?路線価マップの見方

- 賃貸物件(アパート)の相続税評価額について解説

- 相続の遺産分割について

- 相続税の納税地|判断基準はなに?

- 相続税はなぜあるのか?

- 相続税の申告漏れ~バレる?バレない?

- 実家は借りた土地に建っていた~相続における借地権について

- 生命保険は相続税の対策になるのか?非課税枠についても解説

- 相続人がおこなう準確定申告とは?いつまでに申告するの?

- 私には相続人がいない~財産はどうなる?

- 兄弟が亡くなった時の相続について~取り分や注意点

- 孫へ財産を引き継げるのか|相続税への影響

- 相続では誰が法定相続人で、どれくらいが法定相続分なの?

- 相続税対策|相続時精算課税制度のメリット・デメリット

- 相続で小規模宅地等の特例は駐車場にも適用できるのか

- タンス預金は相続税対策にはなりません!!

- 相続の生前対策|親子間の贈与税について

- 相続税の用語解説|遺留分減殺請求とは?珍しいケースも説明

- 相続の登場人物の専門用語解説|被相続人とは?

- 相続した空き家を売りたいときは控除特例がある

- 義両親の介護していた妻は相続で金銭を請求できるのか

- 10年以内に相続が2回あったら相続税の控除がある?

- 相続が発生|代表相続人とは?

- 家の相続税評価額はどう計算するのか

- 相続税の納付で困ったことにならないように

- 相続が発生|銀行口座の凍結について

- 相続財産とは|相続税のかかる財産を知る

- 相続税がかかるかも?不安な方へ申告の必要性について

- 未分割の遺産があるとき相続税申告はどうしたら良いか

- 相続税の税務調査はいつ?対象者は?どこを見てる?

- 相続の遺産分割協議書はどんな手続きのときに必要か

- 相続税の延納には4つの要件がある

- 知っておきたい相続に関する5つの時効

- 相続における土地の分割方法について

- 遺留分とは|相続で最低限もらえる遺産

- 相続税がかからない(0円)場合の申告の必要性

- 相続税の配偶者控除のメリット・デメリット

- 相続が発生|小規模宅地等の特例とは?

- 相続が発生|遺産分割協議で争いを避けるために

- 相続の手続きは期限に応じて進めましょう

- 不動産にかかる相続税について|相続税評価額の計算方法

- 相続を放棄するのはどんな時?

- 相続手続きで戸籍謄本の取り寄せについて

- 相続税の申告は自分でできるのか

- 遺言書|自筆証書遺言を作成する注意点や保管方法

- 相続放棄について|借金を相続しないようにするには

- 相続税はいつ支払ったらいいのか|相続税の納税期日について

- 相続税対策で生前贈与/発生する贈与税はいくら?

- 相続対策での「保険活用」について

- 「相続人」とは?はじめての相続でもわかる用語集

- 相続税申告をお願いする税理士の選び方

- 相続税はいくらからかかる?申告が必要か知りたいあなたへ

- デジタル遺品と相続税について

- 相続で「相続税がかかるか?」判断する方法

- 相続における遺言書の必要性と記載できること

- 自分で相続税を申告するメリット・デメリット

- 相続税の税務調査が増加傾向。税理士と対策を

- 不動産相続の名義変更。相続登記は早めの手続きを

- 相続で凍結した預貯金口座を解約手続きする流れ

- 相続税評価額の計算方法いろいろ~さいたま相続専門税理士より

- 株式会社尾張屋主催セミナー【講師のお知らせ】円満相続に向けて

- 相続放棄すると相続税の計算方法はどうなる?~さいたま相続専門税理士より

- おぎの司法書士事務所主催「相続、家族信託セミナー・相談会」

- 相続税申告と遺産分割協議書の必要性~さいたま相続専門税理士より

- 預金の管理は大丈夫ですか?相続税の対策を提案~さいたま相続専門税理士より

- 「相続税についてのお尋ね」が届いた!無視しても良い?~さいたま相続専門税理士より

- 尾張屋アリオ川口店で相続の無料相談会を実施!

- さいたまで相続税専門の税理士をお探しですか?さいたまあんしん相続相談室へ

- 相続税の遺言があったけど遺留分について詳しく知りたい~さいたま相続税専門家より

- 平成30年税制改正解説◆土地を相続する方へ埼玉の相続専門家がご案内

- 平成30年税制改正解説◆事業承継を考えている方は必見!埼玉でお考えの方へ!

- 相続に強い頼れる士業・専門家50選に掲載されました

- 相続税路線価の見方と計算方法■土地を相続する人は必見!

- 相続税の対策として「借入」をする前に知ってほしいこと

- 養子縁組が相続税対策に有効なのか?相続税専門家が教えます!

- 知っておきたい相続税の対策のひとつ。リフォームをお考えの方へ

- あなたの大切な孫のためにできる相続税対策【埼玉あんしん相続相談室】

- 土地の相続税の疑問を解消!減額や税率を優しく解説【埼玉あんしん相続相談室】

- 相続税で知っておきたい配偶者控除について【埼玉あんしん相続相談室】

- 相続税の基本“基礎控除”と“法定相続人”【埼玉あんしん相続相談室】

- 【埼玉あんしん相続相談室】相続税は生命保険を活用して対策をしよう!

- 【埼玉あんしん相続相談室】不動産の生前贈与による相続税対策

- 信頼できる税理士に相続税対策【埼玉あんしん相続相談室】お任せください

- 浦和の相続税相談なら【埼玉あんしん相続相談室】浦和駅徒歩5分